「動画編集は稼げるらしい」 「これからの時代、動画スキルは必須だ」

あなたも一度は、そんな言葉を耳にしたことがあるかもしれません。副業を探す中で、パソコン一台で始められる動画編集は、非常に魅力的な選択肢に見えるでしょう。

しかし、今回は少し厳しい現実についてお話しなければなりません。

結論から言うと、今から「なんとなく稼げそう」という理由で動画編集の副業を始めるのは、あまりおすすめできません。

この記事では、なぜ動画編集の副業が「危険」なのか、その構造的な理由を、発注者側からの視点も交えて解説していきます。

動画編集市場の不都合な真実:需要と供給の崩壊

ビジネスの基本ですが、仕事の単価は「需要(仕事をお願いしたい人)」と「供給(仕事をしたい人)」のバランスで決まります。

今の動画編集市場は、まさにこのバランスが大きく崩れている状態です。

- 供給(編集したい人):爆発的に増加中。各種オンラインスクールは盛況で、SNSを見れば「#動画編集者と繋がりたい」といったタグをつけたアカウントが溢れています。

- 需要(編集を発注したい人):増加はしているものの、「継続的な発注」に至る人はごくわずか。

言うまでもなく、仕事をしたい人が増えすぎれば、一人当たりの単価は下がります。買い手市場となり、発注者側はより安い金額で担い手を見つけられるようになるのです。

そして、さらに深刻なのは「需要」の質です。周りを見渡しても、熱意をもってYouTubeや動画配信を始め、1年以上継続できている人がどれだけいるでしょうか。私の体感では、5%にも満たないと感じます。

多くの発注者が途中で挫折してしまうため、編集の仕事も単発で終わりがちです。常に新しいクライアントを探し続けなければならない、不安定な状況に陥りやすいのです。

あなたの仕事が突然なくなる?継続案件の獲得が「飲食店と納品業者」並みに難しい理由

なぜ、あれほど多くの動画発信者が挫折してしまうのでしょうか。それは、動画を1本作り上げることの想像以上の大変さにあります。

- 企画:何を撮るか、どう見せるか考える

- 撮影:機材を用意し、実際に撮影する

- 編集:カット、テロップ、BGM、効果音などを追加する

- サムネイル作成:クリックしてもらうための「表紙」を作る

これだけの工程を、本業のかたわらでたった一人で続けるのは至難の業です。収益化に至る前に、ほとんどの人が力尽きてしまいます。

そして、もしあなたがその人の編集を担当していたら? 発注者が動画作りをやめた瞬間、あなたの仕事はゼロになります。

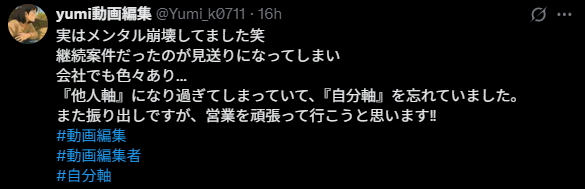

こんなツイートもありました。

では、継続的に発信している人から仕事をもらえば良い、と考えるかもしれません。しかし、ここにも大きな壁があります。

これは「行きつけの飲食店と、そこに食材を納品している業者」の関係に似ています。 一度、品質も価格も対応も良い信頼できる業者(編集者)を見つけたら、飲食店(発信者)はよほどの理由がない限り、業者を乗り換えません。

新規参入のあなたがその牙城を崩すには、「圧倒的に値段が安い」か「他の人にはない圧倒的な付加価値がある」のどちらかを示す必要があります。前者は自らの首を絞める消耗戦になり、後者は単なる編集スキルだけでは実現が困難です。

3. スキルを磨いても単価が上がらない「下請け構造」のワナ

ここで分かりやすい例えとして、「テレビ局のディレクター」と「下請けの編集会社」を考えてみましょう。両者とも映像に携わりますが、収入には大きな差が生まれることが少なくありません。

この差はどこから来るのでしょうか? それは、仕事の領域が「クリエイティブ」か「作業」か、という点にあります。

- テレビ局(クリエイティブ):番組全体の企画を考え、構成を練り、どうすれば視聴率が取れるかを考える。

- 編集会社(作業):指示された通りに映像を繋ぎ、テロップを入れる。

もちろん高度な編集技術は必要ですが、動画編集はどうしても「作業」の領域から抜け出しにくい側面があります。発注者の意図を汲み取り、それを形にするのが仕事であり、クリエイティブな要素は発注者側が担うことが多いのです。

近年は編集ツールの進化も著しく、AIによる自動化の波も押し寄せています。スキルそのものの価値が相対的に下がり(コモディティ化)、誰がやってもある程度のクオリティが出せるようになると、待っているのはさらなる価格競争です。

あなたの貴重な時間を使った仕事の対価が、時給換算で数百円…ということにもなりかねません。

Q&A:それでも気になる!動画編集副業のよくある疑問

ここまで厳しい現実をお伝えしましたが、きっとあなたもいくつかの疑問を抱いているはずです。代表的なものにお答えします。

Q1. 「お小遣い程度でもいいから稼ぎたいのですが、それでもダメ?」

A1. 目的が「お小遣い稼ぎ」であれば、時間対効果を考えてみましょう。1本5,000円の案件に10時間かかったとしたら、時給は500円です。もし動画編集に強いこだわりがないのであれば、同じ時間でより効率的に稼げる副業は他にも存在する可能性があります。

Q2. 「今からでも稼いでいる人はいると聞きますが…」

A2. はい、もちろいます。しかし、そうした方々の多くは単なる「編集作業者」ではありません。マーケティング視点を持ち、視聴維持率の分析や、より再生される企画の提案までできる「動画コンサルタント」や「プロデューサー」のような動き方をしています。彼らはスキルを売っているのではなく、”成果”を売っています。

Q3. 「スキルが身につくだけでも価値があるのでは?」

A3. スキル習得自体は素晴らしいことです。しかし、大切なのは「そのスキルを身につけて、どうなりたいのか?」という目的意識です。目的のないスキル習得は、宝の持ち腐れになりかねません。もし「将来自分の事業で動画を使いたい」という明確な目標があるなら、挑戦する価値は十分にあります。

まとめ:あなたの貴重な「時間」を、本当に投資すべき場所はどこか?

最後に、この記事の要点をまとめます。

- 動画編集市場は「やりたい人」が飽和状態で、価格競争が激しい。

- 発注者の多くは継続できず、仕事が不安定になりがち。

- 編集スキルだけでは差別化が難しく、「下請け構造」から抜け出しにくい。

- 成功するには、「専門性」や「マーケティング視点」との掛け算が不可欠。

動画編集というスキル自体が悪いわけでは決してありません。問題なのは、「なんとなく稼げそう」という安易な理由で、競争の激しい市場に貴重な時間を投下してしまうことです。

あなたにとって、時間は有限であり、最も貴重な資産です。 副業を選ぶ上で本当に大切なのは、流行りに乗ることではなく、「自分の経験や情熱を活かせる分野は何か」「心から楽しいと思え、継続できることは何か」を真剣に考えることではないでしょうか。

コメント